Pingintau.id- Tsunami tidak hanya dipicu oleh fenomena gempa bumi tetapi juga peristiwa alam lain, seperti erupsi gunung api dan longsor di bawah laut.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, menyatakan melihat dari pengalaman kebencanaan, masyarakat Indonesia dapat belajar dari dampak tsunami yang diakibatkan letusan dahsyat Gunung Anak Kratatau 2018 dan Gunung Krakatau 1883 atau 138 tahun silam.

“Pengurangan risiko bencana menjadi kunci dalam mencegah atau pun menghindari dampak bencana di kawasan pesisir Selat Sunda, baik itu akibat letusan Gunung Anak Krakatau maupun potensi gempa dari segmen tektonik di sebelah barat-selatan Selat Sunda,” kata Muhari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/8/2021).

Memahami dengan baik kejadian bencana di masa lalu merupakan salah satu kunci keberhasilan upaya mitigasi di masa depan.

Untuk itu, pembelajaran dari kejadian bencana yang telah terjadi perlu di dokumentasikan dan disampaikan, baik itu kepada masyarakat secara langsung maupun kepada media sebagai sarana edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan.

Dalam konteks inilah, kata Muhari, BNPB menyelenggarakan webinar edukasi kebencanaan dengan tema “Disaster, Decision dan Development: Tsunami Krakatau 1883 dan 2018 serta Pembelajarannya untuk Mitigasi ke Depan”.

Peneliti Indonesia di GNS Science New Zealand Dr. Aditya Gusman menekankan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana geologi ke depan dapat mengambil pembelajaran tsunami yang dipicu aktivitas Gunung Krakatau yang terjadi pada 1883 dan 2018.

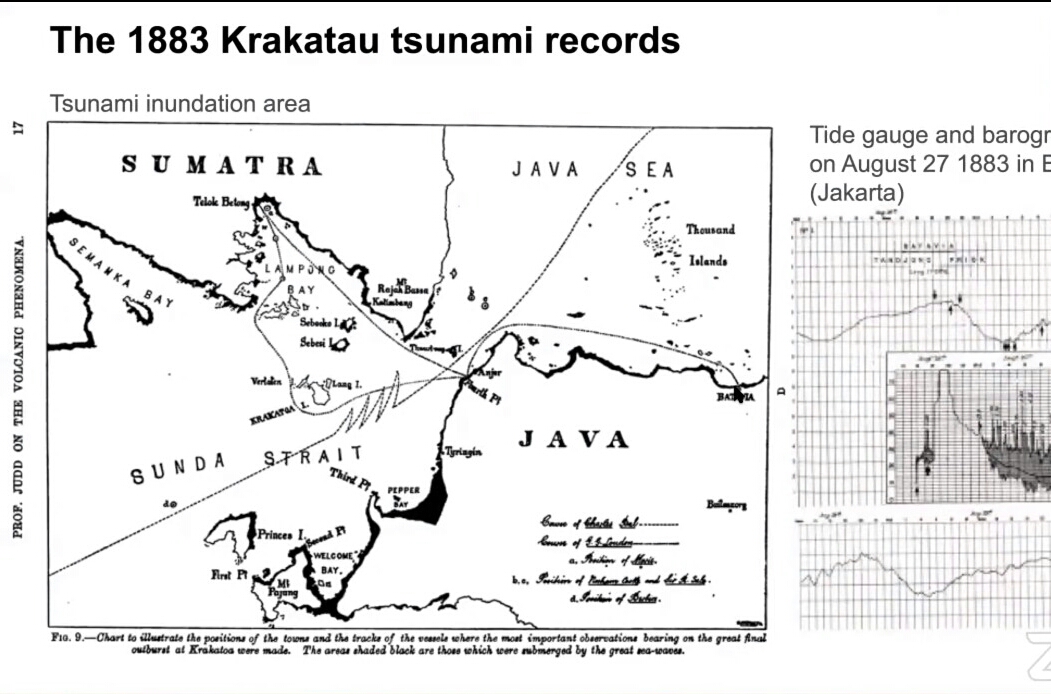

Menurut Aditya, gelombang tsunami bisa terjadi akibat caldera collapse dan pyroclastic flow. Pada tsunami 1883 rendaman tsunami akibat erupsi Krakatau mencapai jarak hingga 5 kilometer (km) ke daratan di wilayah Pandeglang, 800 meter (m) di Cianyer.

Kejadian ini juga memutus Ujung Kulon terpisah dari bagian Pulau Jawa akibat rendaman tsunami. Jejak nyata dari tsunami di Sungai Cianyer masih bisa terlihat hingga kini dari bagian-bagian dari menara mercusuar yang terbawa oleh tsunami Krakatau di sungai tersebut.

“Bagian dari menara mercusuar yang hancur dihantam tsunami dan coral ini masih bisa terlihat hingga kini, coral boulder yang terbawa dari laut oleh tsunami pun masih ada hingga sekarang, ” ujar Aditya.

Aditya menggambarkan, gelombang yang terjadi di perairan dalam akan memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Ketika memasuki perairan dangkal maka kecepatan gelombang mulai menurun sehingga menghasilkan gelombang yang lebih tinggi ketika mendekati perairan pantai.

Ia menyampaikan, tsunami saat itu memicu ketinggian hingga 41 m di wilayah Merak dan 2,6 m di Batavia.

Sementara itu, Associate Professor Dr. Mohammad Heidarzadeh dari Universitas Brunel menyatakan, dampak tsunami yang dipicu oleh guguran lereng Gunung Anak Krakatau pada 2018 lalu, banyak rumah di kawasan pesisir, dibangun di dataran rendah dan tidak memperhatikan ketahanan struktur yang baik.

Akibatnya, saat tsunami terjadi, banyak rumah hancur, khususnya yang berjarak 100 meter dari pantai.

Pada konteks itu, Heiderzadeh ingin menekankan pada kesadaran masyarakat terhadap tsunami, standar bangunan dan rekayasa sipil terhadap dampak tsunami.

Di sisi lain, ia juga menekankan pada sistem peringatan dini tsunami yang tidak hanya bersumber dari aktivitas tektonik mengingat tsunami yang terjadi saat itu dipicu oleh aktivitas vulkanik.

Menurutnya, Indonesia merupakan kawasan dengan struktur tektonik rumit, seperti banyaknya zona subduksi, sesar maupun gunung api.

Dalam konteks itu, kajian saintifik untuk membangun kesiapsiagaan bersama dibutuhkan banyak lebih data yang lebih detil maupun kajian dan analisis dari data-data tersebut.

“Kita tidak cukup memiliki data tsunami dan gempa bumi di Indonesia secara umum,” tambah Heiderzadeh.

Sedangkan Dr. Heidarzadeh, Prof. Taro Arikawa dari Universitas Chuo menyampaikan bahwa perencanaan evakuasi terhadap potensi bahaya tsunami khususnya non-tektonik sangat penting.

Menurut dia, strategi yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi bahaya tsunami dengan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan struktural seperti pembangunan sistem peringatan dini tsunami yang bersumber bukan dari aktivitas seismik, pembangunan tanggul sepanjang pesisir pantai, shelter di kawasan yang datar dan relokasi masyarakat.

Pembangunan struktur di sepanjang pesisir bisa memberikan waktu tambahan bagi masyarakat untuk evakuasi saat terjadi tsunami.

Sedangkan peneliti dari British Geological Survey Prof. David Tappin menjelaskan bahwa mitigasi ini tidak terlepas dari kajian saintifik dari sumber bahayanya.

Menurut dia, tsunami 2018 diakibatkan longsoran badan Gunung Anak Krakatau, yang tidak dipicu erupsi Krakatau. Namun, struktur yang tidak stabil dari kondisi badan gunung yang terus tumbuh dalam 90 tahun sejak 1927.

Penambahan volume badan gunung dari material vulkanik tersebut terjadi di sisi yang mengarah pada kaldera bawah laut akibat letusan 1883, sehingga badan gunung tidak stabil dan kolaps pada 2018.

Fakta ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk upaya mitigasi dan pembangunan sistem peringatan dini tsunami akibat flank collapse (runtuhnya sebagian badan gunung api di tengah laut) di masa depan.

Hal tersebut sebagaimana Tappin mengatakan bahwa flank collapse yang dapat memicu tsunami bisa terjadi meskipun gunung tersebut tidak meletus.

Menurutnya, salah satu upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu edukasi masyarakat. Ini merupakan tahap utama yang perlu di bangun di tengah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.

Ia juga menekankan pada poin kunci terkait edukasi mitigasi, yaitu pengetahuan terkait aktivitas vulkanik, dampak bahaya terhadap masyarakat lokal serta pemanfaatan pengetahuan lokal.

“Edukasi yang dimiliki oleh masyarakat lokal bisa jadi sebagai langkah dalam upaya mitigasi terhadap bahaya tsunami,” ujar Tappin.

Terkait hal ini, BNPB berharap pemeliharaan bukti sejarah masa lalu, khususnya tsunami yang dipicu oleh Gunung Krakatau dan Anak Krakatau ini dapat menjadi edukasi bagi masyarakat.

Bencana geologi merupakan kejadian yang berulang, sekali dia terjadi di masa lalu pasti akan kembali terjadi di masa mendatang.

Melalui pemahaman yang baik mengenai peristiwa sejarah bencana di masa lalu, dan berdasarkan kajian sains berbasis bukti di lapangan, diharapkan dapat dapat dirumuskan kebijakan yang berbasis pengelolaan risiko sehingga pembangunan dapat berjalan dengan aman dan berkelanjutan di wilayah rawan bencana.[***]